|

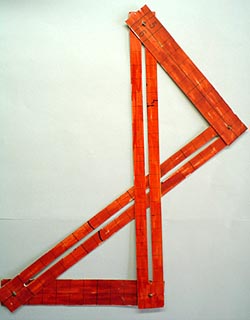

機構の組み立て方

1.部品(a)の上から10ミリ左から10ミリと110ミリの2ヶ所に(e)のピンが通る位の大きさの穴をあける。次に部品(b)の上から10ミリ左から10ミリと230ミリの所にも同じように穴をあける。そして、左の写真のように上から10ミリ、左から20ミリから220ミリの間の間を切り抜く。この幅は2〜4ミリ程度とする。 |

|

2. 1で作成した部品(a)、(b)を(e)のピンを用いて、連結する。この際、(a)、(b)を交互につなぎ、(b)が交叉するようにつなぐ。

(注意)できたものを上から見たときに、(a)、(b)合わせて4つの部品がどのような重なり方をしているかによって、360°回転できない場合がある。左の写真のように部品(a)2枚がそれぞれ、一番上、一番下になるようにつなげると、360°回転することができる。 |

|

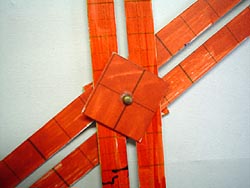

3.2で作成したものにおいて、部品(b)は一点で交わっている。その箇所に左の写真にあるものを、左から順番に(左から、部品(e)、(c)、(d)、(c))とりつける。その際、部品(d)は(b)の間にはさめるように取り付ける。これによって、2で作ったものが、動かす時に、平行四辺形になるのを防ぐことができる。 |

|

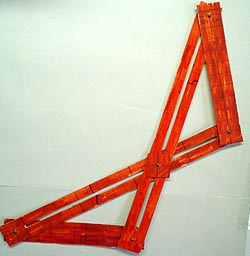

4.3の結果、部品(b)が交差している部分は左の写真のようになります。 |

|

5.これで、機構による作図器は完成です。

工作用紙を連結したピンの部分をセロテープで貼ったり、部品(a)、(b)の角を丸くしたりすると、引っ掛かりずらくなり、滑らかに回ることができる。

|

|

部品(f)の作り方

6.最後に、次の「機構による作図器」の動かし方で使う、(f)の工作用紙で作った楕円の作り方を紹介します。

使用するのは、

(g)工作用紙

(h)画鋲等

(i)400ミリ程度の長さの紐

です。

|

|

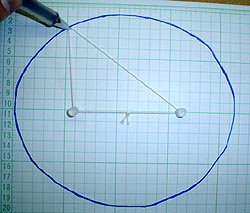

7.まず工作用紙に間の距離が100ミリとなるように2点を取り、ピンが入るくらいの穴を空けます(この2点を焦点と呼びます)。

次に、工作用紙の下にダンボール等の台紙を敷き、焦点にピンを止めます。

そして円周が300ミリになるように紐で輪を作り、2つのピンを囲むように置きます。 |

|

8.紐を2つのピンに引っ掛け、たるまないように紐を引っ張り、楕円を描きます。 |

|

9.工作用紙から切り取って完成です。同じ方法で2つの楕円を作ります。 |